|

|

タカサブロウ、懐かしい響きだ。ベルクハイムから一番近い山であり何度か登った山であるのに、登るとなると覚悟がいる。急坂続きで標高差1000mもあるからだ。

この年になったので、もう登ることはないだろう。

コロナの時代(笑い)になってからは、ほとんど外出していない。これではいかんと思い、また季節も良くなったので、せめて近くを歩こうかと思った。手頃なところに釜谷池がある。

|

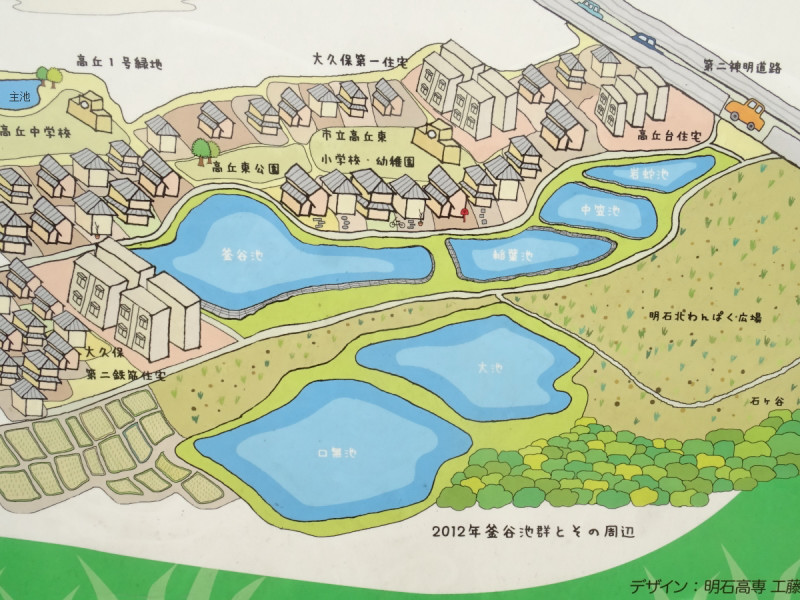

高丘の西側にあるため池

|

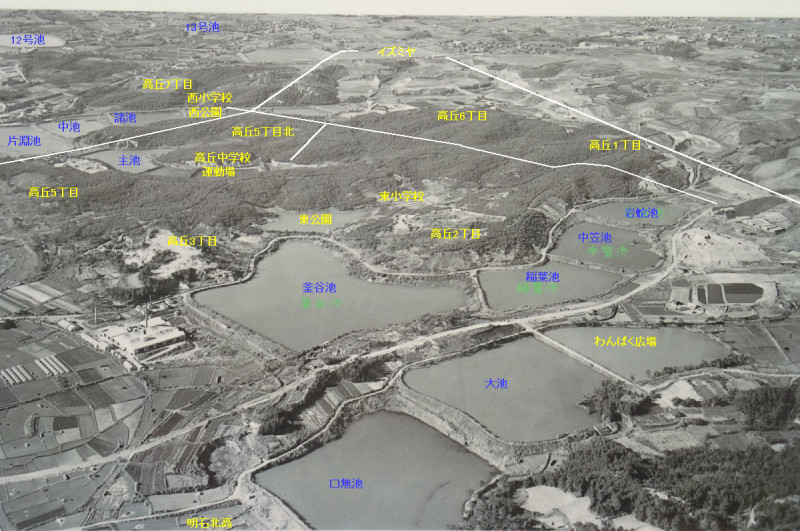

このあたりは、平面に見えるが海岸で約10mの崖を成す台地、その上瀬戸内海式気候なので、水に苦労した土地柄なのである。つまり大きな河川がないので谷あいに池を作り水を溜め作物を育ててきたようだ。それ故高丘の回りには、これでもかというくらいに溜池が多い。しかも一つ一つが学校が建つくらい大きいのだ。

|

高丘が開発される前の写真(1963年撮影)

|

歩くだけではつまらないので、植物の写真をとるのも楽しい。溜め池の周辺は、水利組合と地域住民で溜池協議会を作り草刈などの手入れをしているので、散歩には良い環境であり、また、周辺住民が植物を植えたりなどしているので、季節の花などが咲いていたりする。

|

ムクゲ

|

一方、古くからの溜池なので、いろいろな植物が期待したいところだけど、ほとんどがありふれた帰化植物なのでガッカリする。どうやら近年の改修工事で大規模に土の入れ替えを行うので、このような植生になったものと思われる。

|

アカツメクサ シロツメクサ シロツメクサ

|

ミヤコグサ ツユクサ ツユクサ

|

イヌタデ エノコログサ エノコログサ

|

カタバミ スペアミント スペアミント

|

見慣れた植物でも名前の知らないものもある。イネ科の植物などはお手上げだが、少しは調べて見ようと思ったりする。

|

ヌスビトハギ

|

メドハギ

|

中には、手も足も出ないと思われる植物もあったが、何とか調べたのもある。

|

アレチハナガサ

|

メリケンムグラ イナイバナ イナイバナ

|

オオオナモミ

|

オオモナモミやヌスビトハギ、後から出てくるセンダングサの仲間は、くっつき虫の植物である。

|

クワクサ

|

一見して同じ種かと思ったが、違うと書かれたものもあった。その違いの説明を読み、なるほどと思う一方で、自信が揺らぐところもある。

|

マメアサガオ ホシアサガオ ホシアサガオ

|

オオニシキソウ コニシキソウ コニシキソウ

|

一方、キク科でも帰化植物の多さには驚かされる。

|

ブタナ ヒメジョオン ヒメジョオン

|

コシロノセンダングサ コセンダングサ コセンダングサ

|

そうしていると、「タカサブロウ」なる植物があることを知った。懐かしい。しかし、池の周りでは見つからない。田圃の縁に普通にあるというので、思い切って田に出た。池を離れると、また別の植生があるのに驚かされる。池の土手では見られなかった植物が出てきた。

|

キツネノマゴ

|

あった!!

まさに タカサブロウ!! しかし、小さい。この大きさだったのか・・・。

|

タカサブロウ

|

1度見つけると、次々と見つかる。田の周囲、水路などいっぱい生えている。タカサブロウには外来種のアメリカタカサブロウもあるらしいが、よくわからない。愛着のある名前だからか、意外と綺麗な形をしていると思った。

|

タカサブロウ

|

田や附近の休耕田で見つけたものもある。

|

ハッカ トキワハゼ トキワハゼ

|

マメ科の植物の花があったので、写真に収めたら、大豆の花だった。いろんな豆は知っているのに、花が思い浮かばない。消費者の愚かさである。

|

大豆の花

|

収穫前の田に、スズメ除けだろうかイタチが吊り下げてあった。よく見るとイタチではなくタワシだった。案山子よりイタチの方が効果があるのかしら・・・・・・。

|

何の目的?

|

植物の同定は本当に難しい。調べたものについて、自信がないままに記載したものもあるので、間違えがあったら教えてください。

|

彼岸花

|

話はそれだけではない。 家内が「ご近所の石垣で見つけたのでもらってきた。」

あっ、タカサブロウ!! 燈台下暗しとはこのことか。 しかし、小ぶりである。これがアメリカタカサブロウと思いたいが、自信がないので、ここではタカサブロウとしておこう。

|

タカサブロウ

|

|

|

|

|

![[ 写 真 集 ]](logo_photos.gif) ・・・少し大きめの写真が楽しめます ・・・少し大きめの写真が楽しめます

|

おしまい おしまい

|